de Georges Douart dit Doudou

![]() Introduction | Europe | Autres

ouvrages de Georges Douart | Commandes

Introduction | Europe | Autres

ouvrages de Georges Douart | Commandes

Vous pouvez laisser un message à ajanciens arobase free.fr ((remplacer arobase par le signe @ sans espace de part et d'autre) Nouveau : un site spécifique pour les ouvrages de Georges Douart http://georges.douart.free.fr

Présentation

Les "anciens" se souviennent peut être du bouquin de Doudou (Georges Douart) portant le titre ci-dessus et publié chez Plon en 1958. Celui-ci y racontait, dans un style qui n'a pas pris autant de rides que ses lecteurs des années 50, son tour du monde dans le cadre du Service Civil International. J'avais alors, avec les yeux de mes vingt ans, découvert un auteur qui m'avait fait rêver de partir moi-même sur les grands chemins de l'aventure à la découverte des autres… ce rêve ne s'est jamais réalisé, par contre, c'est lors de notre premier rassemblement d'Annecy en 1988 que j'eus le plaisir de faire connaissance avec Doudou et par la suite de travailler avec lui à la réalisation de nos carnets de chants.

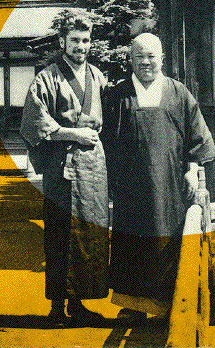

Ce livre se développe sur cinq grands chapitres dans lesquels notre jeune voyageur travaille bénévolement de ses mains avec les ouvriers et agriculteurs locaux (Europe puis Pakistan, Indes, Japon et Etats Unis) et nous fait part de ses passionnantes observations. On trouvera un extrait ci-dessous…

Bien souvent les copains ont redemandé à notre auteur s'il avait encore "Opération Amitié" mais cet ouvrage est depuis longtemps épuisé. C'est pourquoi nous avons envisagé une ré-édition… nous avons avancé dans notre réflexion et commencé à travailler la question. Et après pas mal d'heures passées à reprendre le texte, à l'enrichir de notes et de photos, nous sommes arrivés au bout de ce projet et nous avons réussi cette ré-édition pour le grand plaisir des copains qui en ont fait l'acquisition depuis sa sortie en 2000.

Tu trouveras dans nos pages un bon de commande qui te permettra de te procurer ce bouquin pour une somme modique auprès de l'auteur.

![]()

Photo de la couverture de l'édition originale

![]()

Introduction retour en début de page

Mettons d'abord les choses au point : je n'ai rien d'un explorateur, et si j'ai bouclé le tour du monde, franchement, c'est un peu sans le faire exprès. Je ne suis pas non plus écrivain et encore moins un de ces experts pavoisés de diplômes. Mon instruction, comme celle des copains .de mon quartier, elle est primaire : elle s'arrête au certificat d'études.

Mon père et mon grand-père étaient compagnons du Tour de France, vous savez, ces ouvriers qui s'en allaient de ville en ville, d'atelier en atelier, pour compléter leur apprentis sage. J'avais peut-être ça dans le sang, car moi aussi, pour d'autres raisons, à vingt-deux ans j'ai quitté l'usine où je travaillais depuis ma quinzième année et je suis parti à travers le monde. J'y ai partagé au jour le jour la vie des masses indiennes, américaines, japonaises; j'ai travaillé, mangé et dormi comme eux, j'ai connu leurs joies et leurs peines, j'ai senti leur misère et leur fatigue dans mon propre corps.

C'est ça que je viens vous offrir : ce ne sera pas de la littérature, mais le monde vu à travers les yeux d'un jeune ouvrier. Mon histoire n'est pas extraordinaire. D'autres auraient pu la vivre. Je vous la raconterai simplement, comme elle m'est arrivée. J'espère qu'elle ne vous ennuiera pas trop et je serais heureux si elle pouvait vous apporter quelque chose.

Mais avant de partir ensemble pour sept années autour du monde, avant d'aller, entre autres, bâtir des .maisons à travers l'Europe, réparer des moteurs électriques à Oslo, laver des assiettes en Suède et traverser la Laponie à pied ; avant d'aller mener la vie des réfugiés pakistanais, travailler parmi les lépreux et les gandhistes aux Indes, construire des hôpitaux et partager la peur des tribus primitives dans les jungles de l'Assam ; avant d'être bûcheron chez les Japonais, d'enseigner le français à Tokio, de pratiquer l'auto-stop chez les Peaux-Rouges et de faire le manoeuvre avec les noirs et les blancs d'Amérique ; avant tout ça, il serait bon sans doute que vous fassiez la connaissance de votre guide et que je vous raconte un peu pourquoi je suis parti, histoire de mieux situer le bonhomme et, comme on dit, de vous mettre dans le bain.

Europe retour en début de page

1 Apprentissage de l'Europe

1949

Les notes de bas de page n'ont pu être reprises. Les lecteurs devront se reporter à l'édition papier de même que pour les superbes photos qui illustrent l'ouvrage.

L'ÂGE INGRAT

La guerre ! Nous, les gosses, on ne réalise pas ce que c'est. On imagine nos poilus qui chargent à la baïonnette, au son du clairon et du tambour. J'imagine les Zouaves, les Spahis, les Sénégalais, la Légion... et le grondement du canon en coulisse.

Presque tous les hommes sont partis. Mon père, lui, se tape soixante-douze heures par semaine comme affecté spécial dans une usine d'armement. Ça nous vaut des jalousies chez les voisines.

Puis c'est la défaite. Les Allemands sont là, chez nous, à Nantes, et ça fait drôle de voir ces gars en vert, nos ennemis, parader dans nos rues, donner des ordres, établir le couvre- feu et le rationnement. Par chance, quand j'arrive à quinze ans, réalisant que fils d'ouvrier je ne pouvais être qu'ouvrier, mon père me met dans une école d'apprentissage. Il n'a pas la consolation de m'y voir longtemps. Le 11 novembre 1941, manifestations publiques. La police française perquisitionne chez les suspects.

On est en train de jouer tranquillement aux échecs. Quelqu'un secoue la porte et crie : "Au nom de la loi, ouvrez !" Mon père qui veut filer par la fenêtre, la porte défoncée, une douzaine de flics, revolver au poing, les tiroirs par terre et les lits défaits, le jeu d'échecs sur la table, ma mère qui pleure, mon père qui se retourne et nous regarde dans l'escalier. Alors commence une sinistre période. La police nous surveille. Il reste 20 francs à la maison. Le père est au secret. Les Allemands lui collent cinq ans de travaux forcés et la déportation.

Je suis fils de bagnard. Certains nous plaignent, d'autres se réjouissent. Quelques-uns nous aident. Mon frère continue son apprentissage de serrurier et moi d'électricien. Les heures libres on les passe à battre la campagne pour troquer nos rations de sucre contre des légumes ou bien on fait la queue en ville. Ma mère se décarcasse à faire des ménages pour nous donner un métier. Puis j'attrape une pleurésie. Quand je sors de l'hôpital, un an après, je trouve à m'embaucher comme apprenti tourneur. Pas pour longtemps.

Ce 16 novembre 1943, je ne l'oublierai jamais. Ça s'est passé dans un éclair : l'alerte, la D.C.A., les petits points brillants dans le ciel, les Américains, nos libérateurs ! La rue a tremblé. Tout a tremblé. J'ai vu du noir. Combien de temps ?... je me suis retrouvé dans un nuage de poussière. Une femme est passée, ses boyaux dans les mains. Ça hurlait de partout. En face, les maisons, y en avait plus.

J'ai couru. Ma mère était devant la porte. On est partis comme des fous vers le port, où travaillait mon frère. Je ne savais plus où j'étais, je ne reconnaissais plus rien. Une bombe était tombée en plein sur un abri, au milieu d'une place : des lambeaux de chair avaient giclé autour. On courait. Bloqués dans les caves, des gens hurlaient à la mort. Des blessés se dégageaient, hagards, défigurés, couverts de sang et de plâtre. D'autres agonisaient sur les trottoirs. On courait dans la fumée, l'odeur de poudre et de chair brûlée, l'eau qui s'échappait des conduites. Au bas de la rue du Calvaire, on empilait des morts. Tout le centre de la ville flambait comme une forge. Gustave, on ne savait pas où il était. Il avait disparu avec deux autres apprentis. Quelqu'un a dit : "Il doit être blessé". On s'est remis à courir. Folle d'angoisse, ma mère escaladait les amas de décombres, se faufilait entre les poutres, les câbles abattus. J'avais peine à la suivre. A tous ceux qui cherchaient, comme nous, elle ne faisait que demander : "Mon gars ? Vous l'avez pas vu mon gars ?... Il avait un blouson bleu, un pantalon de velours..."

On a parcouru les cliniques, les dispensaires, les hôpitaux, les entrepôts, les squares. où s'entassaient les blessés. Des milliers de blessures horribles, de plaintes, de râles. "Il doit être quelque part à souffrir tout seul, disait ma mère, il doit nous appeler, il faut qu'on le trouve !" On a cherché pendant trois jours et trois nuits. Alors, j'ai dit : "Allons voir où ils ont mis les morts, juste pour être sûrs qu'il n'y est pas. "

Ils les avaient mis au musée des Beaux-Arts, par centaines, allongés sur le ciment, à moitié couverts de papier d'emballage. On allait de cadavre en cadavre et on soulevait le papier : des petits gosses, une femme enceinte, de jeunes gars, des vieux, certains en morceaux, mutilés, décapités, éventrés, brûlés.., et jamais, jamais je n'oublierai le cri de bête blessée à mort que ma pauvre mère a lancé quand elle a reconnu les vêtements de mon frère.

Elle s'est jetée sur lui, elle l'embrassait, elle caressait sa petite tête froide et blanche, elle sanglotait : "Dis, mon gars, tu n'es pas mort, Gustave, dis-moi quelque chose, mon Dieu, dis-moi, c'est pas possible..."

C'était pas vrai, c'était pas possible, je me le répétais depuis trois jours, et je restais là, debout, à pleurer, sans trouver de mots, les yeux sur cette scène affreuse, au milieu d'autres sanglots, d'autres cris... mais pourquoi ? Pourquoi cette boucherie ? Pourquoi la guerre ? Et je suis tombé à genoux. Et dans ma tête d'ouvrier de seize ans, j'ai promis, promis de lutter pour en finir avec cette folie monstrueuse, pour qu'il n'y ait plus jamais de familles détruites, de pères déportés, de frères assassinés.

BELLE JEUNESSE

Mais, dans Nantes déserte et en ruine, la vie.continue. Ma mère travaille maintenant comme cuisinière, douze à quatorze heures par jour. Moi à l'usine, chez Brissonneau et Lotz, je fais mes huit heures comme apprenti électricien. On se sépare chaque matin sans savoir si on se reverra, si on retrouvera la maison debout. Jour et nuit, les sirènes : et nous dans les caves, avec la peur au ventre, en train de rêver tout haut à ce paradis qui nous attend.., après, quand la guerre sera finie.

Oh, ces longues soirées de l'hiver 1943-1944 ! Ma pauvre mère qui n'arrête pas de pleurer et qui passe des heures, des nuits entières, prostrée, perdue dans la contemplation des photos de mon père et de mon frère. Souvent, au milieu de la nuit, elle vient me réveiller pour me parler de lui : "Il était si mignon, tu te rappelles l'année dernière..." J'ai déjà entendu ça vingt, trente fois, je suis crevé, je tombe de sommeil, mais je l'écoute quand même, en silence.

La maison, pourtant, lui rappelle trop de souvenirs : les vêtements de mon frère accrochés au clou, son lit, la chaise qu'il a réparée. Alors, quand elle en peut plus, quand elle a trop pleuré, elle s'enfuit, elle va se réfugier dans le seul endroit où il reste encore un peu de chaleur et de vie au milieu de notre ville morte : elle va au café retrouver des amies pour plus penser, pour oublier. Toutes les fois qu'elle peut, elle s'en va au cimetière, parler avec Gustave. C'est là qu'on l'a ramassée, épuisée par les privations. Elle tenait plus debout. On l'a mise à l'hôpital.

Me voilà seul, tout seul. Où voulez-vous que j'aille, sinon retrouver d'anciens copains d'école ? Ils n'ont pas trop bien tourné. Ce sont des durs maintenant : les mains dans nos poches "à la mal au ventre", on roule les épaules, on joue aux casseurs, on va à la pique. Quand on a un peu de fric, on fait la bringue dans les bistros. Mais on a de l'ambition, on en a marre des bricoles, on veut monter des coups fumants : les maisons sinistrées sont pleines de trucs à faucher. Dans quelle mesure sommes-nous responsables ? # Je ne sais comment j'ai pu m'arrêter au bord de cette pente : peut-être l'instinct, peut-être l'exemple de propreté et d'honnêteté de mes parents. Les autres continuent. Un soir, ils se font tous coffrer par la police. Ils sont condamnés. Je suis le seul à rester dehors, encore plus seul qu'avant.

Et pendant ce temps, l'occupation, la guerre, ça continue : on fusille, on arrête, on déporte, on perquisitionne. Presque tout le monde dans le quartier est touché. Une nuit, l'usine où je travaille est écrasée par les bombes. Les Allemands nous envoient réparer les voies ferrées : mitraillages et bombes à retardement, on sait jamais si on ramènera sa peau. J'ai dix-sept ans, je mange une fois par jour. Il paraît que c'est l'âge où on chante, on danse, on aime.

Enfin, le grand jour, le jour dont on avait tant parlé, tant rêvé, il est là. Les Allemands s'enfuient. Les alliés libèrent Nantes. Le canon se tait. Ah ! si on est heureux. Moi aussi je suis content, moi aussi je sens la joie et l'espoir qui m'emportent... mais depuis un an on est sans nouvelles de mon père ; ma mère n'a toujours pas quitté l'hôpital et Gustave est au cimetière. La guerre, pourtant, on l'a gagnée.

On se remet au boulot, on retrousse nos manches. Soixante heures par semaine pour déblayer les ruines de l'usine et la rebâtir. Et même en plein hiver, dans les ateliers sans portes, sans fenêtres, sans chauffage, le travail ne ralentit pas.

PRISON SANS BARREAUX

Ça faisait bientôt six ans que je travaillais chez Brissonneau et Lotz. Six ans, et jamais le patron ne m'avait adressé la parole, jamais l'ingénieur ne m'avait serré la main : quand il devait nous communiquer quelque chose, il le faisait dire par le contremaître. Comme les autres, j'étais un simple numéro : le 142.

Dix heures de boulot par jour ; une heure de transport dans les trams bondés ; une demi-heure pour la toilette et se changer, matin et soir ; une heure de cantine à midi : faites le compte, et voyez ce qui reste pour les "loisirs". Est-ce qu'on peut le critiquer le gars qui va passer sa soirée au bistro après une journée abrutissante ? Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas trouver mieux qu'aller au bal le samedi soir et au ciné le dimanche ?

Je voyais bien la vie qui m'attendait : quarante années à faire les mêmes gestes, et l'hospice au bout, comme une savate usée jetée au fond d'un placard. Pourtant je voulais tellement apprendre !#

On était quelques-uns à refuser de se laisser étouffer, bien décidés à réagir. On suivait les cours du soir. Mais allez donc vous concentrer avec dix heures d'atelier dans les jambes ! A la deuxième heure, régulièrement, on avait beau lutter, on s'endormait. J'avais quand même attrapé la soif de lire. Je dévorais tout ce qui me tombait sous la main ; j'avais toujours le nez dans un bouquin, un journal, une brochure : tout y passait. A la Bibliothèque, il y avait des milliers de livres, mais je savais pas lesquels prendre, je choisissais un peu au hasard, je perdais du temps.

Et puis, ils ont commencé à nous parler de la possibilité, de la nécessité d'une nouvelle guerre : à coups de bombe atomique cette fois ! Non mais ! On venait à peine d'en sortir ! C'était de la folie furieuse ! Un asile d'aliénés, voilà ce qu'il leur fallait à nos dirigeants. A quoi ça servait tout ce qu'on leur avait fourré dans le crâne à l'Université ? Six ans de massacres et de ruines, ça leur suffisait pas ? Et ils avaient encore le culot de nous faire enseigner la morale et la religion à l'école, de nous apprendre qu'il fallait être bon pour son prochain, gentil avec les animaux, que tous les hommes étaient nos frères ? Et puis, du jour au lendemain : "Fourre ces boniments dans ta poche, prends ton fusil et va te gagner des médailles !" Est-ce qu'il fallait sortir de Polytechnique pour comprendre ? J'ai pas la tête dure, moi, un bombardement ça m'avait suffi. Et qui voulait recommencer ? Pas les millions de gars de tous les pays qui avaient payé dans la bagarre ; pas nous, les petits, les simples, le peuple. Il fallait dire non. Je me l'étais promis. Je l'avais promis devant le. cadavre de mon frère.

Avec d'autres gars, aussi indignés que moi, on passait notre temps libre à courir les réunions, à assister à tous les meetings en faveur de la paix, à militer dans les auberges de la jeunesse et les groupements politiques, à vendre des journaux dans les rues.#

Entre nous, je comprenais pas grand-chose à la politique, mais j'avais une idée bien ancrée dans la tête : plus de guerre ! plus de guerre ! Pourtant, malgré toute cette agitation, je ne me sentais pas satisfait. Ces beaux discours, ces belles paroles, ces discussions sans fin, ça me suffisait plus. C'était un peu creux tout ça. La cause de la Paix, elle méritait bien une partie des sacrifices qu'on admet si facilement en temps de guerre. Il y avait certainement autre chose à faire qu'aller écouter des laïus. Mais quoi ? Nous on n'était que des ouvriers, sans rien à donner que nos bras, enfermés dans notre milieu, condamnés à faire confiance et à constater que ce sont toujours les mêmes qui trinquent.

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

C'est à ce moment-là, en 1948, que j'appris par notre journal local, La Résistance de l'Ouest, qu'à Saint-Nazaire il y avait des gars et des filles qui eux faisaient vraiment quelque chose de plus constructif pour la paix. Ils arrivaient de tous les coins du monde, de tous les milieux, et ils passaient leurs vacances à reconstruire des maisons pour les sinistrés. Au lieu de parler seulement de solidarité, ils la vivaient. Ils appelaient ça un "Chantier International", Et ils lançaient un appel : "Joignez-vous à nous. Venez lutter contre la haine et la misère en bâtissant la paix avec des pelles et des pioches. Assez de paroles, des actes !" Alors ça, c'étaient. des mots qui m'allaient. Ça, c'était ce que je cherchais ; apporter quelque chose de solide : mes bras, mon travail, ma bonne volonté.

Il ne m'a pas fallu longtemps pour me décider à aller leur offrir mes courtes vacances.

Si je suis arrivé sur le chantier plein d'enthousiasme, j'avais aussi quelques appréhensions. Je savais que des Américains, des Allemands faisaient partie du groupe, et je me disais : "Ce grand gaillard aux cheveux blonds, il a bien pu torturer mon père... et cet autre, là-bas, avec ses blue-jeans et ses lunettes, il a peut-être bombardé nos villes." Et puis, à la façon dont ils se servaient de leurs outils, je voyais bien que la plupart n'étaient pas des ouvriers, mais de ceux que j'appelais, en les méprisant un peu, des "intellectuels ".

Moi, je savais me servir d'une pelle et d'une pioche et je tenais à le leur montrer. Mais voilà qu'au moment où j'étais en train de suer sur une grosse pierre, quatre mains se sont posées sur le bloc et l'ont fait basculer. Je me suis retourné : c'étaient le blond et le blue-jeans. Ils m'ont dit quelque chose où j'ai compris tout juste Hans et James. J'ai répondu : Georges. On s'est serré la main et on s'est remis au boulot.

Mais ça continuait à me trotter dans la tête : il avait une bonne bouille ce Hans, et elle cadrait mal avec les gueules et les "Schnell arbeiten, schwein Franzôse" que les Schleus nous braillaient aux oreilles quand on travaillait pour eux sur les voies...

Le soir, après le repas, on s'est réunis, en cercle, assis par terre. Quelle drôle d'assemblée ça faisait. Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux ; de toutes les couleurs et de toutes les religions ; des fermiers, des employés, des ouvriers, des ingénieurs et des séminaristes. Plusieurs d'entre nous étaient nouveaux. Le responsable du chantier, René, un instituteur de la région parisienne, a tenu à nous parler des buts du Service Civil International.

Le S.C.I. avait été fondé en I920 par un Suisse, Pierre Cérésole. C'est par des actes - nous disait l'instituteur - que nous voulons aider à instaurer la paix dans le monde. Nous voulons apporter l'aide de nos bras partout où elle est nécessaire. Nous travaillons bénévolement, en France et à l'étranger, pour réparer les ruines de la guerre, aider les sinistrés, les réfugiés, les sans-logis, les Castors. Nos chantiers sont ouverts à tous, sans discrimination. Ce travail de solidarité internationale n'est pas une fin, mais un moyen pour créer parmi nous et autour de nous un climat de meilleure compréhension et de tolérance.

A tour de rôle, nous avons exposé, en quelques mots, les raisons de notre présence au S.C.I. Jozef, un instituteur allemand de quarante ans, était père de famille. Il avait fait la guerre sur le front russe où ses deux frères avaient laissé leur peau. Peter, vingt-six ans, employé anglais, avait vu mourir sa mère sous les bombardements de Londres par les V-2 : il ne voulait plus que ça recommence. Annie, petite Danoise rose et bleue, n'avait pas connu la misère : elle offrait ses vacances à ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Hans, un Autrichien était objecteur de conscience, il ne voulait plus faire la guerre, Dieu ne l'avait-il pas défendu ? James, l'Américain, n'avait pas connu les champs de bataille, mais il avait des idées qu'il était allé chercher dans les livres de Gandhi, il se disait partisan de la non-violence. Jean-Pierre, fils d'un architecte bordelais, était arrivé dans l'intention de passer des vacances "sportives" et de perfectionner son anglais : ça l'avait emballé, il promettait de revenir. Et bien d'autres encore : des Norvégiens, des Libanais, des Français... Ici, il n'y avait plus de barrières ; on travaillait coude à coude, et le soir on se retrouvait pour discuter, bavarder, chanter. Alors, vous pensez si je les ouvrais mes oreilles, si je suivais les débats ! J'en perdais pas une miette. Et quand il y avait des grands mots que je ne comprenais pas bien, je me taisais.

La plupart venaient au chantier en auto-stop, en vélo, quelques-uns en train. Ils se contentaient d'un endroit pour dormir et d'une couverture. Ceux pour qui on travaillait nous donnaient la nourriture.

On a trimé ensemble, pendant trois semaines, sous le soleil et sous la pluie. Et j'étais tout triste quand j'ai vu mes nouveaux copains s'en retourner dans leurs lointains pays, regagner leurs fermes, leurs ateliers, leurs bureaux, leurs écoles. Je pensais que je ne les reverrais jamais plus.

LE GRAND SAUT

Cette fois, en retournant à l'usine, j'ai eu vraiment l'impression de rentrer dans une prison. J'avais beau me forcer à reprendre les habitudes, je ne pouvais pas oublier que j'avais connu une autre vie, que si je voulais devenir autre chose qu'un numéro, si je voulais être utile à la classe ouvrière dont je faisais partie, j'avais besoin de mieux comprendre la situation, de connaître ce monde où je vivais.

C'est à ce moment-là que j'ai reçu une circulaire du S.C.I. : on demandait d'urgence des volontaires pour plusieurs mois.

Je l'ai tournée et retournée entre mes mains cette circulaire. Croyez-moi, c'était pas une décision facile à prendre. Le matin, j'étais "pour" et je préparais une liste des affaires que je devais emporter. Le soir, j'étais "contre" et je me disais que c'était fou de partir. La petite voix inquiète gagnait du terrain : "Tu vas pas laisser ta ville natale, ta mère, ton boulot, tes amis. Ici, tu as la vie assurée, mais dans ce grand monde inconnu, qu'est-ce qui va t'arriver ?" A l'usine, les copains essayaient de me dissuader : "T'es cinglé tu seras seul ; en chômage.., tu parles d'une existence !" Mais je répliquais que j'en avais marre de donner ma jeunesse à un patron que je connaissais même pas. Et puis c'était bien joli de parler de la Paix et de rester au coin du feu dans ses pantoufles. Mon grand-père et mon père ils étaient bien partis pour apprendre leur métier..

Ma décision était bien prise. J'ai demandé mon compte au chef d'atelier, j'ai dit au revoir à tout le monde, aux parents, aux copains, à Nantes, à notre petit logement. Et le 8 avril 1949, de bon matin, j'ai enfourché mon vélo et j'ai quitté la place Viarmes, comme d'habitude, mais avec le coeur qui battait encore d'avoir laissé ma mère sur le trottoir, en larmes.

Si quelqu'un était venu me dire que je commençais le tour du monde et que je finirais un jour en Amérique, je lui aurais sûrement répondu qu'il était tombé sur la tête.#

PREMIÈRES ÉTAPES

L'équipe que j'allais rejoindre se trouvait dans la Drôme : elle bâtissait un orphelinat avec les pierres d'un vieux village de montagne abandonné depuis trente ans. Ça me faisait près de 800 bornes et je comptais les abattre en une semaine.

Jusqu'à Poitiers, ça roulait bien. J'ai commencé à en baver vers Limoges : une série de côtes raides et le vent debout. J'avais beau me mettre en danseuse, ça ne marchait plus : je comptais les bornes, j'étais crevé. Plusieurs fermiers m'avaient refusé la permission de coucher dans leur grange et je cherchais refuge dans les cabanes abandonnées où je grelottais une bonne partie de la nuit. A 6 heures du matin, j'étais de nouveau en selle. Je n'avais pas envie de faire de cuisine et je me contentais de tartines à la margarine et au sucre.

Après Tulle et Aurillac, les côtes devenaient encore plus dures : je serrais les dents, je me cramponnais au guidon, je me traînais sur la route.# Et la petite voix inquiète qui triomphait : "Tu vois, si tu m'avais écouté, si tu étais resté..." Je m'en souviendrai de ces nuits passées dans les burons, les abris de bergers, de ces fins d'étapes dans des villes inconnues, à la recherche d'un endroit où coucher gratis. J'ai tiré ma dernière étape, à bout de souffle.

Quand je suis arrivé au camp, l'équipe était en train de couler les fondations de l'orphelinat. Il y avait là des semi-permanents, comme moi, et des volontaires qui offraient leurs deux semaines de congé. J'ai retrouvé la pelle et la pioche avec joie. J'ai retrouvé les discussions amicales : mais il y avait un ennui ; je ne parlais que le français et les étrangers, ici, étaient nombreux. Il m'arrivait des fois de demander du sable à Janning, un Allemand d'une trentaine d'années, qui faisait équipe avec moi, et Janning m'apportait un sac de ciment. Alors, avec une méthode Assimil je me suis mis à apprendre l'anglais, à dose massive, et peu à peu, mot par mot, phrase par phrase, ça rentrait, je me faisais comprendre.

Tout en coulant le ciment, Janning me racontait sa vie : comment on l'avait embrigadé dans les Jeunesses Hitlériennes, et puis dans l'armée. Ses campagnes de Russie, ses années de captivité dans les mines de Sibérie. Et ça me faisait quelque chose de voir ce brave bougre de Janning devant moi, qui en avait tellement marre de la guerre, qui ne pensait qu'à élever ses gosses en paix et qui était venu donner ses vacances pour les orphelins de Paris..

Les fondations de l'orphelinat de Vercheny terminées, on nous envoya à Burdignin, en Haute-Savoie, pour aménager un village international d'enfants. Là, je suis devenu bon copain avec un Norvégien, Reddar. Ça faisait plus d'un an qu'il travaillait sur les chantiers. Son moyen de transport, à Reddar, c'était l'auto-stop. Il me disait : "Tu sais, ton vélo, c'est bien, t'es indépendant, mais tu voyages seul, un peu comme dans une tour d'ivoire. Moi, je fais de l'auto-stop. C'est pas compliqué : tu te mets sur le bord de la route, bien en vue, et quand une voiture arrive, tu lèves le bras, le pouce en l'air. Sur les centaines de bagnoles qui défilent il y en aura bien une qui s'arrêtera. C'est affaire de patience, et si le coeur t'en dit, tu peux. aller au bout du monde. Le tout, c'est d'arriver à séduire le gars de la voiture en quelques secondes, avec ton plus beau sourire. Remarque, on force personne, c'est simplement de la solidarité. Et puis, tu rencontres toute sorte de gens : des routiers, des fermiers, des docteurs, des journalistes, des voyageurs de commerce, des conseillers municipaux et jusqu'à des ministres. Tu vois, c'est instructif. Je dis pas que c'est de tout repos, non, parce que d'abord, tu voyages toujours dans l'imprévu : tu peux sécher cinq minutes ou cinq heures sur le bord de la route ; tu peux te retrouver sur un char à boeufs ou dans une Cadillac. Des fois, les chauffeurs te diront qu'ils courent des risques, mais c'est pareil pour toi : tu peux aussi bien tomber sur un poivrot, un cinglé, un pédéraste que sur des types formidables ; tu peux faire 500 kilomètres d'un coup ou 30. kilomètres en dix heures sans savoir jamais où et comment tu finiras la journée. Que veux-tu, faut savoir s'adapter, mais, crois-moi, ça vaut tous les vélos du monde, et de loin... et tu n'es pas toujours obligé de coucher dehors et de vivre sur la générosité publique. Presque partout, en Europe, il y a des Auberges de la Jeunesse : des endroits avec un dortoir pour les gars et un pour les filles. Tous les jeunes peuvent y aller, qu'ils soient étudiants ou ouvriers, tous ceux qui sont plutôt fauchés et qui veulent quand même voir du pays et respirer en plein air. Tu y trouves des parents aubergistes pour t'accueillir, t'aider à établir des itinéraires, te donner mille conseils. Ils organisent des veillées dans la salle commune : on chante, on danse, on discute ensemble. C'est drôlement sympa !... "

"O SOLE MIO !"

Tout ça, c'était bien joli, mais j'y tenais à mon vélo, et puis, l'inconnu, ça m'effrayait encore un peu. Aussi, quand de Burdignin on m'a demandé d'aller à Monte Mario, dans la banlieue de Rome, je me suis senti un peu inquiet. C'était la première fois que j'allais traverser une frontière.

Je suis parti quand même, seul, avec mon vélo, et j'aime mieux vous dire que la route du Petit-Saint-Bernard, j'en voyais plus la fin. Je roulais, torse nu, brûlé par le soleil, les jambes en coton. Chaque virage en cachait un autre : le calvaire a duré toute une journée. Je m'arrêtais chaque 500 mètres, le coeur en déroute. Enfin tirant, suant, soufflant, je suis arrivé en haut du col et là, je suis tombé sur une petite dame grassouillette qui sortait péniblement de sa 11 CV en disant : "Mon Dieu, cette côte est vraiment épuisante !" Et elle me regardait, comme pour me prendre à témoin.

Moi, je regardais surtout la descente qui plongeait dans la vallée d'Aoste. J'ai filé droit vers la Méditerranée, où je me suis aperçu que l'Italie, c'est une véritable arête de poisson : montée, descente, montée, descente... J'essayais bien de m'accrocher aux poids lourds qui me doublaient à toute vitesse, mais c'était un sport plutôt dangereux. Alors, j'y suis venu à l'auto-stop ! J'ai posé sagement mon vélo sur le bord de la route, et j'ai levé le pouce, et les camions se sont arrêtés, et les kilomètres se sont mis à défiler : des sauts de 30, 50, 80 bornes. Bien installé dans la cabine, le vélo dans la remorque, j'essayais de raconter mon histoire en petit nègre. Le gros sujet de conversation, c'était le Tour de France. Ça ratait jamais ! Il fallait les voir, les gros routiers italiens, s'exciter, faire de grands gestes, lâcher le volant, pour me vanter les exploits des campionissimi, Coppi, Bartali et tutti quanti. Pour finir, bien souvent, à l'heure du repas, ils me payaient un plat de macaronis ou de nouilles : ça me changeait de mon bout de pain et de mon raisin quotidien.

A Pise, tout à fait par hasard, je suis tombé sur une tour penchée. Il y avait des pelouses, des églises blanches et beaucoup de monde. Moi aussi j'ai fait le touriste. On se serait cru en vacances, on m'offrait des cartes postales et des souvenirs.# On est entré dans la Ville Eternelle au milieu d'une nuée de cyclistes, de bagnoles et de scooters. J'écarquillais les yeux pour tout voir. Jules César et les légions romaines de mes livres d'histoire se bousculaient dans ma tête, mais je rencontrais surtout les mêmes gars que chez nous, démarche fatiguée, épaules lourdes, qui sortaient des usines, enfourchaient leurs vélos, s'entassaient dans les trams et les trolleys.

Le chantier se trouvait en banlieue, à l'autre bout de la ville. On aménageait un terrain de jeux pour les gosses qui vivaient dans les taudis. C'était un quartier populaire, tout barbouillé de cette misère que je connaissais bien : le soir, le chantier y faisait un peu figure de parc d'attraction avec ses rires, ses discussions animées, ses chanteurs.

Le terrain de jeux terminé, on m'a demandé de revenir en France pour aider les Castors de Nanterre et partir ensuite bâtir des logements de réfugiés à Donaueschingen, en Allemagne. L'Allemagne, ça ne me souriait guère : un vieux réflexe, mais enfin...

Fatigué du vélo, je décidais de l'expédier par le train jusqu'à Turin et de remonter jusque là en stop, en faisant un crochet par Venise.

Une camionnette m'y a débarqué vers une heure du matin. Venise, vous pensez bien, j'en avais entendu parler. J'ai trouvé moi aussi que c'était formidable, mais je voulais surtout dormir, vous comprenez, et les ponts, les canaux, ça n'offrait guère de coins propices. J'ai fini par trouver la gare et je me suis glissé dans un wagon de marchandises. Je dormais déjà comme un loir, quand je me suis senti tirer 'par les pieds ; et on criait :

- Polizia ! Polizia !- Si, si, francese, travaillare, Roma, niente soldi, niente dormiro... et je retournais mes poches, et je faisais le geste de dormir.

Ils m'ont vidé de là comme, un sac de patates et sorti de la gare sous bonne escorte. Il ne me restait qu'une chose à faire, aller, sinon dessous, du moins dessus les ponts, m'adosser au parapet et regarder passer les gondoles. Et je me disais que c'était drôle comme une ville pouvait changer de visage : un clochard, un riche, un poète, un peintre, un marin, un architecte, un gosse, un maçon, Venise, ils devaient chacun en voir un morceau, et bien malin qui pouvait la saisir toute entière.

Au chantier de Nanterre, chez les Castors, j'avais retrouvé Simplet, un vieux copain de Nantes. C'est avec lui que je suis parti pour l'Allemagne. Il était mordu du vélo, mais je commençais à apprécier les avantages du stop et j'ai fini par le convaincre. On a passé la frontière à Colmar. Ça nous faisait drôle d'être en Allemagne, et, sans se l'avouer, on épiait les gens :

"Où était-il le revanchard assoiffé de sang français qui allait d'un moment à l'autre se jeter sur nous ?" Ailleurs probablement, car ici on ne faisait pas trop attention à nos petites personnes.

Un peu plus rassurés, on est allé prendre position sur le bord de la route de Fribourg, en direction de la Forêt Noire, pour commencer à "travailler". Mais c'est qu'on était pas les seuls ! Il y avait bien une cinquantaine de concurrents échelonnés sur le bas côté, en train de lever le pouce à chaque voiture. Des jeunes, en tenue de campeurs, comme nous, des réfugiés de l'Est et beaucoup de chômeurs qui allaient tenter leur chance dans une autre ville. Peu de voitures s'arrêtaient, mais, de temps en temps, on voyait se ramener une fille, la fesse trémoussante et le sourire peint à neuf : alors, pas besoin de faire le geste classique, le chauffeur donnait un coup de frein et embarquait la belle enfant.

Et des centaines de voitures continuaient à défiler sur l'autostrade, et la file des "travailleurs" s'allongeait. Enfin au bout de dix heures d'attente, on a vu arriver un camion vide qui a ramassé tout le monde. Il nous a laissés à 20 kilomètres du camp de Donaueschingen. On les a faits à pied, dégoûtés des voitures et du stop.

Au chantier, il y avait une quarantaine de gars venus de tous les coins d'Europe. Et croyez-moi, ça tournait rond. Le sable, le ciment, les briques, les poutres arrivaient exactement au moment où on en avait besoin. Pas de contretemps comme dans les chantiers de France que je connaissais : c'était pas de la mauvaise volonté, bien sûr, mais chez nous, il manquait toujours quelque chose et il fallait laisser tomber un boulot pour en commencer un autre. Et puis, ils travaillaient dur les gars.

Au début, les réfugiés allemands nous avaient regardés. d'un oeil sympathique, mais un peu curieux : des Français qui venaient travailler pour eux ? Ça ne pouvait être qu'une sorte de rêveurs idéalistes ou des amateurs. Mais ils étaient ouvriers, comme nous, et ils ont bien vu que le boulot, ça nous connaissait, que nous savions travailler aussi dur qu'eux. Ils nous ont vite adoptés.

Au bout de trois mois arriva un mot du S.C.I, qui nous demandait d'aller donner un coup de main dans le sud de la Norvège, à Bakkebo, où on installait un hôpital pour enfants anormaux.

HAÏ ! HAÏ !

Après six jours de stop avec des hauts et des bas, des jours à 30 kilomètres par vingt-quatre heures et un autre, divin, à 600 ; après des autostrades à n'en plus finir, des prés et des postes d'essence, les ruines effrayantes de Hanovre et de Hambourg, on est arrivés sains et saufs jusqu'à la frontière danoise. Par petits stops, maintenant, on progresse vers Copenhague...#

Quand vous rencontrez une volée de gars ou de filles en vélo, il y en a pas un qui oublie de vous lancer un joyeux et sonore : "Haï ! Haï !" "Aye ! Aye ! Aye !" qu'on répondait nous autres au début, "Aye !" et plutôt deux fois qu'une, parce qu'il faut vous dire qu'on se sentait tout retournés et un tantinet flattés de voir ces belles filles en short, passer, cuisses en bataille, et nous décocher de ces sourires... "Haï ! Haï !" il en avait perdu la voix le Simplet. Mais on s'est vite aperçus qu'on était pas des privilégiés et, qu'ici, tous les jeunes en vacances se saluent avec le même enthousiasme.

On arrive en Suède, et là, le stop se fait dur. On sent les gens confortablement installés dans leur luxe. Non seulement ils refusent de nous accepter dans leurs grosses voitures américaines, souvent vides, mais ils nous répondent même par des gestes de mépris. S'il arrive qu'un camion nous cueille à vingt le long d'une route, chacun, à l'arrivée, reprend tacitement sa place dans l'ordre où il a été ramassé.

ON HIVERNE

Après le chantier de Bakkebo, comme c'était déjà l'hiver, qu'on n'avait plus beaucoup d'argent et pas grand-chose à se mettre sur le dos, on a décidé avec Simplet d'aller hiverner à Oslo et d'y chercher du travail.

Le bureau de la main-d'oeuvre nous envoya tous les deux dans une usine de banlieue. C'était une boîte de 500 ouvriers qui fabriquait des transformateurs électriques. On embaucha Simplet à l'isolement des bobines, et moi, dans ma spécialité d'électricien-bobinier.

Je devais réparer de petits moteurs Siemens. Mais c'était des types nouveaux que je connaissais mal ; et puis, je parlais pas du tout le norvégien et les Norvégiens, eux, ne parlaient pas le français. Allez donc leur demander conseil... d'autant plus qu'ils avaient l'air d'en savoir encore moins que moi sur le bobinage. J'en ai bavé pendant quinze jours avec ces sacrés petits moteurs qui ne voulaient pas tourner. J'avais beau essayer toutes les combinaisons possibles, griffonner des centaines de schémas, me torturer les méninges pour essayer de me rappeler ce que j'avais appris autrefois en apprentissage... Ouf ! après deux semaines d'efforts, le moteur s'est mis à tourner et ils m'ont définitivement embauché.

On logeait dans une famille de Solrud, en banlieue. On payait 60 couronnes pour une petite pièce confortable et bien chauffée, dans une grande maison de bois habitée par une veuve et ses deux enfants.#

Tous les jours, c'était la course contre la montre. J'entendais mon trik (le tram), arriver de loin et je sortais en trombe. Mais dehors, la neige était toujours là, fraîche ou damée, poudreuse ou glacée, et faire 200 mètres là-dessus, c'était plutôt réchauffant. Avec un peu de chance, j'attrappais le trik au vol, soufflant comme un phoque. J'y retrouvais chaque fois les mêmes têtes : des ouvriers avec leurs petits bonnets de laine, leurs solides bottes de caoutchouc, le casse-croûte dans des serviettes de cuir. Ils avaient de bonnes bouilles d'enfants roses et joufflus, sages et bien nourris. A Sinsen le terminus on grimpait à pied la dure côte d'Haslevein pour arriver à l'usine chez Per Kure. Je connaissais presque tout le monde à présent. On se saluait d'un : Monn Monn, are du kald ? (bonjour, as-tu froid ?) ; et comment que j'avais froid ! La bise vous taillait la figure, vous grignotait le bout du nez et les oreilles. Qu'il faisait bon entrer dans l'usine : ça vous plongeait dans une douce béatitude. C'était si bien chauffé qu'en plein hiver on pouvait travailler en bras de chemise.#

On ne peut pas dire qu'on se tuait au travail. Pendant la guerre, pour embêter les Allemands, les Norvégiens faisaient la grève perlée. Les occupants une fois partis, ils n'avaient pas changé leur rythme de travail. Au début, moi, j'en mettais un coup, je ne perdais pas une minute. "Eh, qu'ils m'ont dit, doucement, faut pas travailler si vite." Je me le suis pas fait répéter deux fois, mais quand même, en six heures j'en faisais autant qu'eux en huit.

J'avais deux heures de battement que je passais à lire, à écrire, à apprendre l'anglais ou le norvégien, ou bien encore à laver mon linge dans le lavabo et à le sécher sur les radiateurs. Dans l'usine, c'était défendu de fumer, mais la direction fermait les yeux sur le "fumoir", c'est-à-dire les waters.

Les contremaîtres n'y venaient jamais. Entassés souvent à plus de quarante, assis par terre, au milieu d'un nuage de fumée, on y roulait tranquillement nos cigarettes. C'était notre quartier général : on se passait les journaux, on bavardait de tout, la politique, le ski, la guerre, la Norvège, les femmes... ah, si j'ai dû répondre à des centaines de questions sur le Gay Paris et la vie des Français !... Du même coup, j'apprenais le norvégien, et mon accent les faisait se tordre de rire. Le lundi, fatigués par leurs longues balades à ski du week-end, beaucoup venaient là récupérer et dormir à tour de rôle, installés sur les sièges comme des rois.

Mais on faisait quand même nos huit heures de rang, avec deux arrêts de vingt et vingt-cinq minutes, à 9 heures et à midi. Il y avait une cantine claire et propre, aérée, avec le téléphone à la disposition de tous. Autour de nous, on mangeait d'appétissants petits sandwiches au beurre, bien enveloppés dans du papier de soie, du fromage, du saucisson, des oeufs, le tout arrosé de litres de lait. Nous deux, pour faire des. économies, on se contentait de grosses tartines de pain à la margarine, trempées dans une tasse de café. Les premiers temps, on avait un peu honte de les sortir de notre papier journal devant leurs belles boîtes en aluminium. Ça a fini par les étonner de nous voir toujours manger la même chose et je me suis donné du mal pour leur faire croire que c'était le petit déjeuner typique des Français.

J'avais un contremaître épatant. Du moment que je lui réparais son moteur par semaine, il ignorait mes longues absences, et même, il en plaisantait. Pour tout le monde, j'étais Georg, le Franskman et ils étaient tous si gentils avec moi. Ce n'étaient pas de grands jongleurs d'idées, bien sûr, mais il régnait chez eux une bien meilleure ambiance que dans les usines de France où j'avais travaillé. Ici, les contremaîtres, les ingénieurs, les cadres bavardaient et mangeaient à la même cantine que les ouvriers. Ici, on sentait bien qu'on se souciait de la fatigue des travailleurs et qu'on cherchait les moyens de l'éviter. Ici, on travaillait assis quand c'était possible. Tandis qu'à Nantes, on se tapait dix heures debout parce que le contremaître prétendait qu'autrement on produisait moins, qu'on se serait endormis.

Entrés à l'usine à 7 heures, on en sortait à 15 h. 45, libres comme l'air. Il n'y avait plus pour les gars que l'embarras du choix. Au vestiaire, on pouvait aller au sauna, le bain finlandais. Puis ils avaient assez de temps et d'énergie pour aller suivre des cours à l'Université populaire, lire, faire du sport.

Dans les petits restaurants ouvriers la cuisine n'était pas compliquée, on mangeait des boulettes de viande ou du poisson avec beaucoup de pommes de terre bouillies en guise de pain et du lait à gogo.

Pour le week-end, on filait à la gare de Majorstua, se joindre à la foule des skieurs, des milliers de gens d'Oslo, hommes et femmes, gosses et vieux, qui partaient pour la montagne à vingt minutes en métro du centre de la ville. On ne faisait pas un ski de piste, comme dans les Alpes, mais un ski de fond, à longs pas glissés, des randonnées interminables. C'était formidable de pouvoir skier pendant des heures à travers les forêts, sur les lacs gelés, de passer la nuit dans les chalets ou les refuges.

Pendant les veillées, autour des feux de bûches, des étudiants nous disaient : "Chez nous, le ski, c'est d'abord un moyen de transport, parce qu'ici, la neige couvre tout pendant de longs mois. Mais pour les gens des villes, c'est aussi devenu une nécessité vitale. Le progrès, c'est bien, mais ça nous coupe de tout contact avec la nature et nous sentons le besoin d'un retour à la vie simple pour conserver notre équilibre moral et physique. Aussi, en hiver et au printemps, on va à la montagne ; l'été, on se baigne dans les fjords ; l'automne, on se balade dans les bois. Au retour, on apprécie beaucoup mieux notre confort.

Même le soir, après le boulot, on pouvait aller dans la montagne faire du ski sur des pistes éclairées. Les plus marrants, c'étaient les gosses, empaquetés dans leurs lainages, avec pardessus une combinaison caoutchoutée : on ne voyait que leur frimousse, et ils se démenaient sur leurs skis et leur patins, ils jouaient avec la neige, resplendissants de santé. Certains, sur les tremplins de saut, faisaient des vols impressionnants.

A part ça, les distractions, à Oslo, c'était pas folichon : des films scandinaves ou américains, et, surtout, pendant les longues soirées d'hiver, les visites. On ne savait plus où donner de la tête avec les invitations : chez les ouvriers de l'usine, des employés, des étudiants. Le scénario changeait peu : on arrivait, on secouait la neige, on enlevait le manteau, le passe-montagne, les gants et on entrait dans des pièces bien chauffées, propres, un peu trop encombrées à notre goût : partout des fauteuils, des meubles, des petites tables, des lampes, des photos, Mais ça se comprend : ils passent à la maison la plus grande partie de leur existence. C'était calme, intime. Souvent on nous offrait des collations de petits sandwichs avec des gâteaux et du café. En se levant de table, on remerciait la maîtresse de maison d'un "takk for matton". On bavardait ou, accompagnés à la guitare on chantait ensemble.

Pour la Noël, les invitations se sont multipliées. Un déluge ! Chaque famille avait préparé longtemps à l'avance un sapin illuminé et décoré. On a fait des rondes autour de l'arbre, en entonnant avec ferveur de vieilles chansons norvégiennes, on a dansé, jeunes et vieux, sur des rythmes d'autrefois.

Les parents laissent une grande liberté aux enfants ; ils s'éclipsent discrètement pour laisser les jeunes entre eux. Quant aux rapports entre garçons et filles, c'est autre chose que chez nous : plus naturel peut-être, avec plus de camaraderie et moins de sentiment. Les filles peuvent se mêler partout aux garçons sans choquer personne.

En général, elles sont agréables à regarder, grandes, bien faites et n'ont "pas froid aux yeux" ; elles vous dévisagent tranquillement, sans réticence. Quand il nous arrivait de leur dire qu'à notre goût elles se confondaient un peu trop avec les garçons - sur les pistes de ski, on distinguait mal la différence - elles nous répondaient :

- Oui, les Français préfèrent les femmes du genre qu'on protège, qu'on "chasse". Votre fameuse féminité, ça ressemble plutôt à de l'hypocrisie ; c'est une attitude de gibier, pour flatter les instincts du mâle.

Nous, on finissait par les trouver un peu trop bâties sur le même modèle, et les garçons, c'était pareil : grands, blonds, le visage allongé, un air calme et réfléchi, habillés simplement, assez conformistes et s'extériorisant peu, parfois même, franchement taciturnes. Notre "originalité" les étonnait.

Bref, les Norvégiens, ils nous laissaient l'impression de citoyens fidèles ayant en général l'opinion de tout le monde, celle des journaux.#

La neige ! On était si contents au début de la voir tomber à gros flocons qui recouvraient doucement la terre, les maisons. Tout devenait blanc, d'un calme extraordinaire. Mais bientôt, on a fini par trouver ça monotone. Ce ciel gris et bas, cette neige qui n'arrêtait plus de tomber, c'était triste et déprimant. Il fallait toujours prendre la pelle pour aller dégager les fenêtres ou l'entrée. Au bout de cinq mois, on en avait marre.# Et puis, doucement, tout doucement, elle a commencé à fondre : c'était comme une délivrance, un soulagement. Et on a revu la couleur de la terre, on a revu l'herbe, on a senti avec plaisir un sol qui ne glissait plus sonner sous nos talons. Le printemps, quoi !

SI ON ALLAIT CHEZ LES LAPONS ?

Le soleil s'est mis à chauffer un peu. Il fallait voir les Norvégiens, bien emmitouflés, aller faire les lézards après tant de mois gris passés au coin du feu. Pour nous, c'était le signal et on se préparait à partir, à rejoindre les chantiers, mais avant, un projet plutôt héroïque nous trottait dans la tète. On nous avait tant parlé du Nord, du soleil de minuit, des Lapons. C'était l'occasion ou jamais :

- Si on allait en Laponie ?

- Et comment ?

- Mais en stop !

- Ça fait au moins 2 000 kilomètres, plus le retour !- Bah ! On en a vu d'autres !

Et par un beau matin d'avril, sac au dos, skis sur l'épaule, Simplet et le soussigné se trouvaient en position, sur le bord de la route de Drammen. Pour mieux connaître le pays, on avait décidé de traverser à skis le Telemark, jusqu'à Rjukan,# puis de renvoyer les skis à Oslo et de continuer à pied.

Un boucher, un poissonnier, l'Attaché commercial de France à Oslo : le stop s'annonçait bien. On a fait les 200 kilomètres prévus. Mais où coucher, où manger ? Et il faisait un de ces froids ! Un fermier nous a offert une place près de son poêle et sa grange pour dormir. Le lendemain, à la carte et à la boussole, on s'est tapé huit heures de ski. Et on s'est perdu. Figurez-vous : empêtrés dans les skis, le sac et les bâtons, sur une neige molle où en enfonce jusqu'à mi-cuisse, et la nuit qui vient, et personne autour, pas un être vivant, pas un bruit... On a fini par trouver une cabane de bûcherons, à moitié enfouie sous 1 mètre de neige. Tout était gelé : les chaussures, les gants, le pain, les oeufs, le fromage et le saucisson. Dans la cabane, il y avait un lit et une hache, il faisait vraiment trop froid, le lit y a passé. J'ai allumé un feu, on grillait par-devant, on gelait par-derrière. Il y avait un clair de lune extraordinaire et nous, ratatinés dans nos sacs de couchage, on claquait des dents. On a dû se lever et aller faire du ski pour se réchauffer.

Le jour venu, fallait voir ce décor féerique de montagnes, avec un ciel tout neuf et un soleil éblouissant. On a retrouvé notre chemin, et après des lacs gelés, des forêts aux arbres lourds de neige, on a débouché sur une vallée ; et ça faisait quelque chose de revoir des maisons, des granges, des hommes. Les braves paysans nous ont fait dormir dans le foin.

Malgré tout, le paysage, il était peu varié. Pour vous faire une idée, imaginez 70 % de montagnes, 25 % de forêts, 4 % de terres cultivables ; ajoutez-y des glaciers et saupoudrez de neige : vous aurez la Norvège.

La Norvège avec ses fjords magnifiques et ses vieilles fermes en gros troncs d'arbres mal équarris, avec un toit de planches et d'écorce de bouleau, couvert d'un épais tapis de mousse, un véritable pré où poussent des arbrisseaux et où l'on fait grimper un petit mouton quand on veut procéder à un rapide nettoyage. Peu d'églises et de rares fidèles.

Comme prévu, à Rjukan, on a renvoyé les skis pour continuer à pied et en petit stop : Lillehammer, Dombas, Opdal, Trondjheim...

Ça a bien roulé jusqu'à Mosjoen. A partir de là, on a marché, marché, sur de mauvaises routes en terre qui se faufilaient dans un décor sauvage : des fjords, des forêts, des montagnes... La neige a recommencé de tomber. Il y en avait un bon mètre de chaque côté de la route. Du coup, le stop ne donnait plus rien. De temps en temps, un petit bled, avec son "café" quelques clients qui écoutaient de la musique américaine et buvaient du coca-cola, l'air ennuyé. On couchait dans les granges et les cabanes de pêcheurs, au milieu des filets et des caisses de poisson, dans les huttes de bûcherons, dans la minuscule salle d'attente d'une gare invraisemblable, perdue au bout du monde... Simplet continuait à lire sa Bible, moi, je faisais de l'anglais tout en reprisant mes chaussettes. On est arrivé comme ça jusqu'à Bodoe, chez un fermier qui élevait des renards argentés. Des voitures on n'en voyait presque plus et il neigeait à gros flocons. Mais le moral était bon.#

Aux environs de Narvik, nos fanions français nous ont attiré la sympathie de tout le monde. Les gens se souvenaient des soldats français de 1939. Ils nous ont emmenés voir le monument élevé en leur honneur. Après Lyngen, on a fait encore 45 kilomètres à pied ; mais on sentait bien pourtant que c'était fini. On n'essayait même plus de chanter ; on avançait à 500 mètres l'un de l'autre, en tirant la langue. Et il nous restait encore 500 bornes pour arriver à ce fameux cap Nord.

Alors, on a eu une idée géniale. Puisque les routes étaient bloquées, il ne restait plus qu'à faire du bateau-stop. On a rebroussé chemin jusqu'à Tromsoe et on est allé trouver les capitaines en leur racontant notre histoire...

On commençait à désespérer, quand on nous a dit qu'un morutier français appareillait pour le cap Nord. On se précipite. Le capitaine était déjà sur la passerelle. C'était un Breton comme nous ! Quelle réception, mes enfants... steak, frites et vin à volonté ; ça nous changeait du lait et des boulettes.

Le lendemain, je vois arriver Simplet : "Tu sais, j'en ai marre du stop. Je ne me sens pas d'attaque pour traverser la Laponie, la Finlande et puis la Suède. J'ai parlé au capitaine : il veut bien m'embaucher pour la campagne à la morue. Ça durera trois ou quatre mois".

C'est comme ça que j'ai débarqué tout seul au cap Nord. Et comme un grand, à pied, pliant sous le poids de mon sac, j'ai fait plus de 400 kilomètres à travers la Laponie en me guidant sur les poteaux télégraphiques. Je les oublierai jamais ces deux cols où il m'a fallu avancer à plat ventre tellement j'enfonçais dans la neige ; une neige qui se glissait et fondait dans mes bottes. Pas question de s'arrêter : j'aurais gelé sur place.

Je couchais dans les fermes lapones, où jamais on ne me refusait l'hospitalité. On se détaillait avec le même étonnement. Ils me disaient où se trouvaient les prochaines fermes et me parlaient de leur vie, une drôle de vie : six mois d'une nuit froide, interminable, et six mois d'un jour sans fin et plutôt frais.#

De là, je suis passé en Laponie finlandaise pour échouer un soir chez une petite vieille qui continuait à me parler finlandais et n'en revenait pas de voir que j'ignorais sa langue. Quel drôle de bonhomme étais-je donc ? D'où est-ce que je sortais ? J'étais sûrement pas un être civilisé puisqu'on ne m'avait pas appris à parler comme tout le monde ? Ou bien peut-être j'étais sourd ? Alors, elle s'est approchée de moi, le cou tendu, et s'est mise à me hurler je ne sais quoi dans les oreilles.., heureusement, son fils est arrivé : il parlait norvégien.

Un de mes plus beaux souvenirs, c'est cette pauvre famille de bûcherons, perdue avec ses six gosses dans une misérable cabane de rondins. En mon honneur, le mari a sorti une serviette trouée et l'a étalée sur la table branlante en guise de nappe, et la femme a posé la boîte à sucre, la cafetière et la marmite sur les trous, en vitesse, pour que je ne les voie pas. On se parlait par gestes. Ils ont partagé avec moi leurs quelques patates et leur poisson. Ils m'ont offert un coin de plancher pour dormir.

ET QUE ÇA PLONGE

En Finlande, pendant leur retraite, les Allemands ont pratiqué la tactique de la terre brûlée. J'ai passé la nuit dans une de ces huttes de terre où les Finlandais ont vécu en attendant la reconstruction : qu'est-ce que ça pinçait ! Vers midi, je suis arrivé dans un petit hameau et j'ai refait des gestes : on m'a donné à manger et on m'a montré le lit, dans la cuisine. Et puis, tout le hameau, une trentaine d'hommes et de femmes, visages graves et burinés, a défilé pieusement chez mon hôte, pour boire du café, fumer une pipe et détailler des pieds à la tête l'étranger, le phénomène du Sud, qui se trimballait avec un sac de 25 kilos et se tapait 40 kilomètres par jour pour son plaisir.

A partir de là, une rapide dégringolade du nord au sud, plus de 300 kilomètres par jour sur des camions de bois. La vie n'avait pas l'air facile en Finlande. Beaucoup de vêtements rapiécés. Je continuais à coucher au hasard, dans les fermes et les cabanes, parfois aussi, chez des particuliers. Des bois, des lacs, des bois... Inari, Ivalo, Rovaniemi, Helsinki, une visite au Sauna, le fameux bain national - et deux jours plus tard je débarquais au Chapman, le bateau-Auberge de Jeunesse de Stockholm.

J'ai repéré immédiatement le groupe des Français : le plus bruyant. Ils ont commencé par me refiler de précieux tuyaux : "A l'Hosto, tu peux donner un demi-litre de ton sang pour 28 couronnes. Tu peux aussi aller te faire embaucher comme docker sur le port : c'est bien payé, mais incertain.., le mieux, c'est encore la plonge. Tu commences à la journée et si ça marche, t'es pris au mois. Pour pieuter, y a un terrain, de camping, tu trouveras bien quelqu'un qui te prendra sous sa guitoune..."

Donneur de sang, docker, j'ai fini par aller tâter de la "Plonge", au Berns, le plus grand restaurant de Stockholm et de la Suède. Ils m'ont embauché sans difficultés. On était plus de 500 entre serveurs, magasiniers, cuisiniers, plongeurs, etc. On m'avait bombardé aide-cuistot, entre une Allemande et une Suédoise. Mais moi, après huit heures de cuisine, de 7 à 15, j'allais me taper huit heures supplémentaires à la plonge, de 15 à 23 h. Il y avait bien une machine qui lavait la vaisselle, mais il fallait l'essuyer, et faire drôlement vinaigre, parce que la machine poussait sans arrêt les plateaux chargés de vaisselle, et arrivés au bout de la table, les plateaux, ils tombaient par terre.

Quelle équipe les Français de Stockholm ! Des gars bien et des pas marrants, des intéressants et des ratés. Le haut standard de vie scandinave, le travail assuré, ça attirait des centaines et des milliers de gars, avec pas mal de Français dans le tas. A Oslo, on n'était pas trop nombreux et les Norvégiens nous aimaient bien, mais en Suède, c'était un peu différent. Il y avait des gars qui sortaient à peine de leur famille et de leur milieu : en arrivant ici, ils se débridaient, ils agissaient au gré de leurs caprices. Les Suédois ça les scandalisait et ils n'avaient pas tous les torts.

Moi, les aventures, elles commençaient à m'ennuyer. J'étais surtout parti pour faire quelque chose d'utile aux autres et pour apprendre. Le porte-monnaie un peu regarni, j'avais quitté Stockholm et mis le cap sur la Yougoslavie pour y retrouver la vie des chantiers et participer, en Bosnie, à la construction de la ligne de chemin de fer de la Jeunesse Banialuka-Doboj. De retour en France, j'avais donné un coup de main aux Castors de Nantes. Enfin, l'hiver venu, toujours en stop, j'étais remonté chez Per-Kure, à Oslo. Ainsi, depuis bientôt trois ans je roulais ma bosse à travers l'Europe, les poches presque vides, soutenu par l'idée que je luttais contre la misère, pour la paix, contre la méfiance et l'incompréhension. Je vivais intensément, mais je commençais aussi à entrevoir des tas de choses que jusque-là je n'avais même pas soupçonnées. Le monde se compliquait. Il était si simple quand je le voyais à l'échelle de mon usine!

Une chose m'avait frappé :

L'Europe, tout compte fait, c'était à peu près le même tabac : les villes, les maisons, les gens, les habits, les bureaux, les usines, ça se ressemble.., bien sûr, il y a des degrés, des nuances, mais, dans l'ensemble, la vie moderne tend vers la standardisation. Et moi, je commençais à me demander ce qui se passait ailleurs, je commençais à me sentir attiré par ces millions d'hommes qui vivent comme autrefois. Parce que l'Europe, ce n'est pas le monde, et que pour bien connaître, il faut pouvoir comparer.

J'en étais là dans mes réflexions, lorsque j'appris que le S.C.I, de Londres demandait des volontaires pour les Indes. Depuis deux ans déjà nos équipes y travaillaient, sous une chaleur torride, avec une nourriture insuffisante, en proie aux maladies. Plusieurs avaient dû être rapatriés avant d'avoir accompli leur service.

Les conditions : il fallait y aller pour dix-huit mois, on était nourri, et logé, sur la base de 1 roupie par jour (le salaire d'un coolie), plus 20 roupies d'argent de poche par mois. J'ai demandé à partir (1 roupie pakistanaise = 16 annas )

Je savais que ce serait dur, mais je me disais que j'étais. habitué à mener une vie simple et que j'allais enfin trouver une épreuve à ma taille ; pour ces déshérités, je me sentais capable de tous les efforts.., et puis, aussi, il y avait l'attrait des Indes, mystérieuses, inconnues. Ça n'a pas été long : en quelques semaines j'ai reçu l'acceptation de ma candidature.

VOGUE LA GALÈRE

A Londres, une surprise m'attendait. Il y avait contre-ordre. Les gars de l'équipe du Pakistan, qui bâtissait des maisons pour les réfugiés, demandaient du renfort de toute urgence. C'est eux que je devais rejoindre.

J'ai répondu "d'accord", sans poser de questions pour pas trop montrer mon ignorance. Mais, sitôt arrivé au. Centre d'Accueil où sont hébergés les volontaires S.C.I. de passage, j'ai bondi sur un atlas. Où était-ce le Pakistan ? Sans doute en Asie, et j'avais bien entendu ce nom quelque part... diable ! Il y en avait deux sur la carte : un à l'est, l'autre à l'ouest des Indes. J'ai regardé mon billet : Karachi. C'était, l'ouest. Mais ces "réfugiés", d'où sortaient-ils ?... Comme j'avais pas mal de choses à régler, équipement et visas, j'ai remis l'examen de ces questions à plus tard.

22 mars 1952 : le jour de gloire est arrivé. J'ai franchi la passerelle du "Batory", un bateau polonais en route vers Gibraltar, Port-Saïd, Aden, Karachi... des noms à faire rêver.

J'avais alors le sentiment de partir pour une rude épreuve, une extraordinaire expérience, moi le numéro 142 de chez Brissonneau et Lotz, en route vers les Indes !...

Mais n'allez pas croire qu'en me retrouvant sur ce grand bateau je me prenais pour un monsieur. Ça me faisait même drôle d'être servi par des domestiques et je me suis bien vite fatigué de cette vie d'oisif. J'avais hâte d'arriver, de me mettre au travail. Au grand désespoir du personnel, je trompais mon impatience en lavant mon linge, dans le lavabo de la cabine. A bord, deux groupes de passagers ne se fréquentaient guère : les Hindous et les Musulmans pakistanais. A force de poser des questions à droite et à gauche, j'ai eu l'explication du mot "réfugié" et de la fameuse "partition" entre les Indes et le Pakistan. A les entendre s'accuser mutuellement, j'en conclus qu'il devait y avoir des torts des deux côtés. Des fois je répétais aux Hindous les arguments des Pakistanais, aux Pakistanais les arguments des Hindous. Mes amis, si ça bardait ! leurs. yeux lançaient des étincelles et ils partaient dans des tirades véhémentes que je comprenais à moitié, car ça se passait en anglais. En tout cas, j'avais compris une chose : ils ne pouvaient pas se sentir, ils avaient passé leur temps à se massacrer au nom de la religion et les Indiens musulmans avaient dû se réfugier en masse dans les États pakistanais constitués cinq ans plus tôt, en 1947.

Une bonne partie de mes compagnons de voyage étaient : des fonctionnaires, des commerçants, des missionnaires, des militaires qui s'en retournaient aux Indes après leur congé. Quand je leur ai dit que j'allais rejoindre une équipe internationale qui bâtissait des maisons pour les réfugiés musulmans, en vivant avec eux et comme eux, en travaillant huit heures par jour comme maçons ou charpentiers, beaucoup essayèrent de m'en dissuader :

- C'est de la folie ! Au Pakistan, un Européen ne peut pas travailler de ses mains et vivre avec les indigènes ! Il y a la chaleur, le climat, la nourriture insuffisante, le manque d'hygiène, les maladies... de la folie !

Ce qu'ils n'osaient pas m'avouer (mais peut-être ils ne s'en rendaient même pas compte) et que l'un d'eux me confia, c'est qu'en faisant cela, je les descendais de leur piédestal : un blanc en Asie, ça ne manie pas la pelle ou la pioche, ça ne mange pas avec ses doigts, ça ne prend pas l'autobus, tout ça serait contre nature, au-dessous de sa dignité. Ils auraient bien voulu, je le sentais, qu'on me réexpédie purement et simplement en France, dans le quartier de Nantes d'où j'étais sorti.

Autres ouvrages de Georges Douart retour en début de page

- pouvant être commandés chez l'auteur

- (conditions à demander à AJAnciensdb@aol.com )

- Du Kolkhoze au Kibboutz

- chez Plon 1961

- L'Usine et l'Homme

- chez Plon 1967

- Les Civils sous l'Occupation (Nantes dans la guerre)

- aux Editions Hérault 1993

- Préface de Jean Fourastié

- Présentation de ces ouvrages dans le dernier paru :

- Après six années comme électricien dans mon usine nantaise, j'ai été bobinier en Norvège, plongeur en Suède, terrassier en Allemagne. Puis j'ai bourlingué à travers le monde : maçon au Pakistan où je construisais des maisons pour les réfugiés ; charpentier aux Indes où je bâtissais des léproseries, bûcheron au Japon où je réparais .des glissements de terrain; peintre aux Eta.ts-Unis où j'aménageais des maisons pour les Noirs !

- Partageant partout l'existence des populations aidées, j'ai travaillé, mangé, dormi comme eux. J'ai connu leurs joies et leurs peines. J'ai senti leur fatigue, leurs maladies dans mon corps. J'ai raconté ce tour du monde de sept ans dans «Opération "Amitié" ».

- Pour savoir ce que l'Est pouvait nous apporter, j'ai partagé sa vie de tous les jours. Ainsi, j'ai fait les moissons, ramassé les foins, cueilli les fruits, pioché, arrosé, travaillé .dans les kolkhozes ukrainiens, les villages moldaves, les fermes d'Etat polonaises, les routes Yougoslaves, les kibboutzim israéliens. Voyageant en auto-stop de la Baltique à la mer Rouge, de la Crimée à Sarajevo, les yeux, les oreilles ouverts, j'ai écouté tous les sons de cloche et résumé ce témoignage dans «Du Kolkhoze au Kibboutz».

- Pour connaître l'évolution de la condition ouvrière française, je me suis embauché comme O.S. ou professionnel dans de petits ateliers et grandes usines. J'ai discuté avec des milliers d'ouvriers, des centaines de syndicalistes. Dans «L'Usine et l'Homme», j'ai relaté les difficultés de leur travail, leurs relations avec la hiérarchie, leur fatigue, les licenciements, les transports allongés; comment ils voient le monde moderne, la société de l'abondance...

- Dans «Les Civils sous l'Occupation», grâce à mes souvenirs, mes cahiers scolaires, mes emplois livers; grâce à de nombreux témoignages à nos lettres et à la lecture du quotidien de l'époque : « Le Phare», j'ai relaté l'insupportable existence des Nantais.

- Mon père - ouvrier aux Chantiers Navals et résistant - est condamné aux travaux forcés, déporté en Allemagne ; mon frère est à quinze ans tué dans un bombardement américain ; ma mère est hospitalisée, je le suis aussi dix mois.

- C'est la vie quotidienne de ces enfants sans père, de ces femmes sans mari, de tous ces Français traumatisés qui subissent l'écrasante occupation nazie, l'étouffante bureaucratie, la collaboration vichyste, l'enseignement pétainiste avec les soldats prisonniers, les résistants exécutés, les travailleurs déportés, les réfractaires pourchassés que je décris !

- Car nous devenons, en cinq ans de guerre, une nation ruinée, un peuple d'affamés. Chaque jour, nous luttons pour remplir nos estomacs creux, survivre malgré les restrictions insupportables, les queues interminables, la pénurie de tout. Et nous subissons des jours sans électricité, sans feu, sans pain et surtout les terrifiants raids alliés, les grands incendies, les milliers de morts et les nuits coupées d'interminables alertes, terrés dans les caves.

- Ainsi, soixante-huit longs mois durant, les civils, les humbles ont souffert dans leur corps, leurs chairs, leurs cœurs : disette, blessures, deuils, espérant toujours la Paix et ces lendemains qui allaient chanter !…

Georges Douart

Autres ouvrages de Georges Douart retour en début de page

- pouvant être commandés chez l'auteur

- (conditions à demander à ajanciens@free.fr )

- Du Kolkhoze au Kibboutz

- chez Plon 1961

- L'Usine et l'Homme

- chez Plon 1967

- Les Civils sous l'Occupation (Nantes dans la guerre)

- aux Editions Hérault 1993

- Préface de Jean Fourastié

- Présentation de ces ouvrages dans le dernier paru :

- Après six années comme électricien dans mon usine nantaise, j'ai été bobinier en Norvège, plongeur en Suède, terrassier en Allemagne. Puis j'ai bourlingué à travers le monde : maçon au Pakistan où je construisais des maisons pour les réfugiés ; charpentier aux Indes où je bâtissais des léproseries, bûcheron au Japon où je réparais .des glissements de terrain; peintre aux Eta.ts-Unis où j'aménageais des maisons pour les Noirs !

- Partageant partout l'existence des populations aidées, j'ai travaillé, mangé, dormi comme eux. J'ai connu leurs joies et leurs peines. J'ai senti leur fatigue, leurs maladies dans mon corps. J'ai raconté ce tour du monde de sept ans dans «Opération "Amitié" ».

- Pour savoir ce que l'Est pouvait nous apporter, j'ai partagé sa vie de tous les jours. Ainsi, j'ai fait les moissons, ramassé les foins, cueilli les fruits, pioché, arrosé, travaillé .dans les kolkhozes ukrainiens, les villages moldaves, les fermes d'Etat polonaises, les routes Yougoslaves, les kibboutzim israéliens. Voyageant en auto-stop de la Baltique à la mer Rouge, de la Crimée à Sarajevo, les yeux, les oreilles ouverts, j'ai écouté tous les sons de cloche et résumé ce témoignage dans «Du Kolkhoze au Kibboutz».

- Pour connaître l'évolution de la condition ouvrière française, je me suis embauché comme O.S. ou professionnel dans de petits ateliers et grandes usines. J'ai discuté avec des milliers d'ouvriers, des centaines de syndicalistes. Dans «L'Usine et l'Homme», j'ai relaté les difficultés de leur travail, leurs relations avec la hiérarchie, leur fatigue, les licenciements, les transports allongés; comment ils voient le monde moderne, la société de l'abondance...

- Dans «Les Civils sous l'Occupation», grâce à mes souvenirs, mes cahiers scolaires, mes emplois livers; grâce à de nombreux témoignages à nos lettres et à la lecture du quotidien de l'époque : « Le Phare», j'ai relaté l'insupportable existence des Nantais.

- Mon père - ouvrier aux Chantiers Navals et résistant - est condamné aux travaux forcés, déporté en Allemagne ; mon frère est à quinze ans tué dans un bombardement américain ; ma mère est hospitalisée, je le suis aussi dix mois.

- C'est la vie quotidienne de ces enfants sans père, de ces femmes sans mari, de tous ces Français traumatisés qui subissent l'écrasante occupation nazie, l'étouffante bureaucratie, la collaboration vichyste, l'enseignement pétainiste avec les soldats prisonniers, les résistants exécutés, les travailleurs déportés, les réfractaires pourchassés que je décris !

- Car nous devenons, en cinq ans de guerre, une nation ruinée, un peuple d'affamés. Chaque jour, nous luttons pour remplir nos estomacs creux, survivre malgré les restrictions insupportables, les queues interminables, la pénurie de tout. Et nous subissons des jours sans électricité, sans feu, sans pain et surtout les terrifiants raids alliés, les grands incendies, les milliers de morts et les nuits coupées d'interminables alertes, terrés dans les caves.

- Ainsi, soixante-huit longs mois durant, les civils, les humbles ont souffert dans leur corps, leurs chairs, leurs cœurs : disette, blessures, deuils, espérant toujours la Paix et ces lendemains qui allaient chanter !…

Georges Douart